岳恒俊广宁

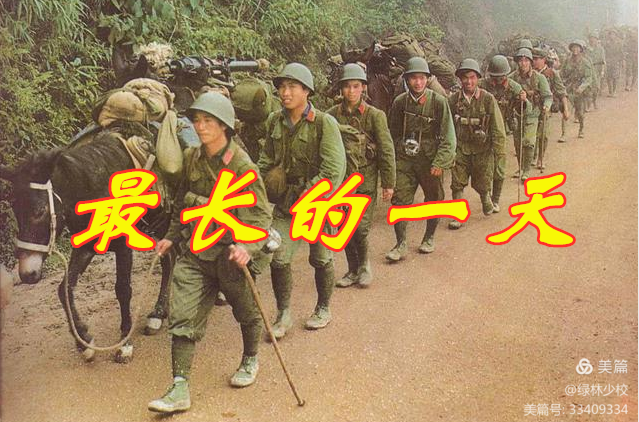

1979年2月17日,对越还击战打响。每天都一样短长,当这一天特别难熬的时候,人们会觉得这一天特别长,夸张称度日如年。1944年6月6日,盟军在法国西海岸诺曼底登陆,场面壮观、壮烈,这一天,被美国人称作最长的一天。我和我的战友也曾度过生命中最长的一天,那就是1979年2月17日,这一天,44载过去了。

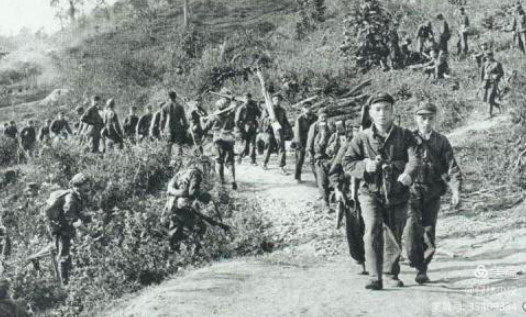

凌晨,对越还击战打响。我所在的四十一军一二一师全体将士,奉命向越南高平方向穿插,断敌退路,阻敌增援,任重道远。

西南边陲小村念井,夜色深沉,出发集结地,指战员们枕戈待旦。此时,全师就像藏匿于崇山峻岭中的一只猛虎,磨牙擦掌,暗藏杀机。约早5点,我方开始炮火准备,122榴弹炮、130多管火箭炮、152加榴炮等火炮齐鸣。霎时,火光照亮了半边天,大地微微颤抖。炮阵地在我们来时的路边,由于相距较远,或者强声相抵,没有震耳欲聋的感觉。也许是防备敌人还击,我们紧急从民房出来,向山底下运动,紧贴山脚。可能是临时决定,许多人不知道怎么回事,队伍无序。

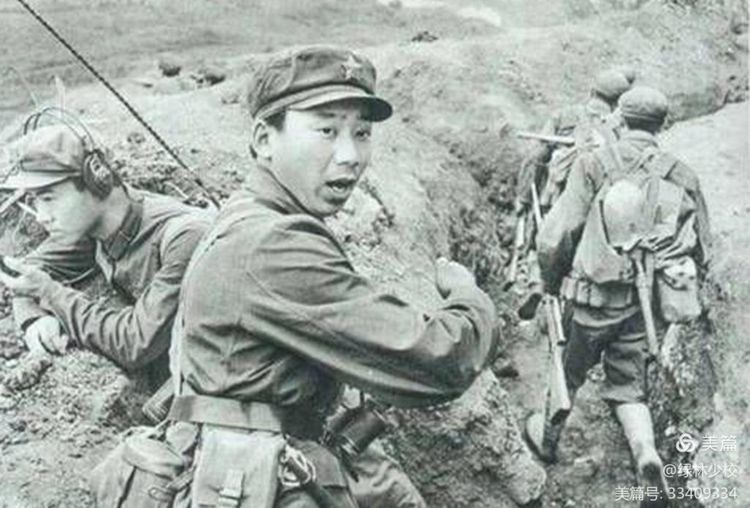

炮火准备后,大军开始行动。军前指毛余付军长、师长郑文水、政委周开源坐镇师基指(基本指挥所),指挥全师万余人马,分路向战役目标高平方向疾进。按照上级意图,四十一军围歼越国高平守敌,一二一师担当了迂回穿插敌后这个艰巨任务。断敌退路、阻敌增援,腹背受敌,对一二一师来说,是严峻考验,对每一个指战员来说,是生死考验。

师基指行进顺序,大概是警卫、防化、工兵、师基指首长、军前指首长、两瓦通信兵、总部警报台、军区警报台、职能部门及参谋人员,然后是我们通信分队。我通信二连的行进顺序,是基本顺序。二台在前,军区2号网属台,负责对军区的联络保障;我三台随后,担负师无线电2号网主台任务,负责对师属3个步兵团通信联络保障(战争初期,风云变幻,指令频出,请示不断。我台联络任务十分繁重,是基指指挥战斗的重要渠道,是首长的千里眼和顺风耳。战后,我台荣膺集体三等功,多人立功,二连的立功人数占比高于一连和三连);四台在后,军12号网属台、军1号通播台,负责对军的联络保障;五台是师1号网主台,负责对师预指和师后指的联络保障;六台是军19号网属台;八台是31号协同网(一台是军后4号网属台、师1号网属台,跟随师后指穿插;七台是军19号网属台,跟随师侦察大队穿插;九台是师1号网属台,跟随师预指穿插)。

我台的队序是台长在前,报务主任随之,其后是77年兵缪可良背负15瓦电台,然后是李伟背天线包和天线杆,我背马达位于全台最后,我们是最佳搭档。15瓦电台,是我台主要武器。缪可良的责任重,他背负电台,耳机掩耳,行进间也不能间断守听。与台长和报务主任两位甩手掌柜不同,他一面要观察前景,紧跟队伍,一面要分辨呼叫信号,随时收报,两者兼顾。同是军人,责任有轻重,他内心的压力,他知道,我略知。

战前入台的79新兵张国光,没有经过报务培训,应该是体力帮手。南京军区支援的77手吴和钗,是报务员,他俩在我的前面,暂无固定任务,徒手行军。由于吴和钗此前服役于福州水兵大队,他身着呢子冬装,在的确良的队伍中,十分醒目,为此,他颇有优越感。出境后,我玩笑他,你身着呢子服,越军很可能会误以为你是我军高级将领,会惹麻烦的。他一想,果真如此,如何是好。战场上也没有备装可换,这以后,他低调了很多(回国后,驻扎边境渠洋公社,他恢复了优越感。那时候,连队吃的不错,他仍说,不如水兵伙食好,常与我们见外。唉,当兵人,吃穿不由己,都是过眼烟云,不值得显摆。最终,他没能与我们一起班师奇峰镇驻地)。台长看我身体好且机灵,吩咐我殿后,照应前队。作为一个刚入台的新兵蛋子,有这等吩咐,是信任,暗下决心,不辱使命。

此时,天色朦胧,中越边境地形大致相同,接壤不明显。我们在两山之间的小路上前行,路过一个柴扉,我不知道是哪一步迈出国境。师基指从121号界碑出境,出境的方式很多,签证的,偷渡的,入侵的。两国交恶,无边境概念。队伍走走停停,谁也不言语,心里没有什么畏惧感,只觉得很严肃,有一点摸不着头脑似的。远处隐隐约约传来了枪声,仿佛在演习。可能是昨晚吃的红烧肉罐头和蔬菜罐头,有一点凉,腹内很不自在,行进中无法方便,就这样,我带着重重内在矛盾出境了。

行约一公里,前方有敌情,队伍停了下来。这时,我台开始工作,我和李伟暗中摸索着,在半坡的石头堆上架起了天线。按台长要求,架设的是T型天线,这样发射功率最大。巧,李伟也感到内急,随后,我俩轮流就地迅速解决内急问题。两个新兵,不知道队伍什么时候开拔,方便时,提心吊胆,那种不托底感,一生仅此一回。一阵紧张后,如释重负,轻装上阵了。

此前,我部无线电保持静默数日,出境后,第一次开机,主要是试通,虽然不太顺利,还是通了。报务主任紧张地摆弄着台里的小八一(B)型收发报机,与各团属台联络,可能是相距不远,信号强度都在3以上。我和李伟分别站在两根天线杆下,四目紧盯台长,收信机里隐隐约约传来了“滴滴滴 嗒嘀嗒”完成报务的信号声,我知道,快了。这时,只听台长一声令下“收线”,我俩丝毫不敢怠慢,使出看家本领,起桩、拆杆、收绳、收线、装包、归队,麻溜的很。我军使用的摩斯码是短码,而国际通用的摩斯码是长码。我军在无线电领域特立独行,其实,不宜保密(战后,我军恢复使用长码)。

突然,前方有人说话,好像是作训科的张鲁江参谋,他说:“把烈士抬下来!”我一听,皮肤一紧,心想,真的进入战争了,死了就真死了,这不是演习。半黑中,有人抬着在开口子战斗中牺牲的烈士,与我们擦肩而过,向国内走去,看不清,不忍看。

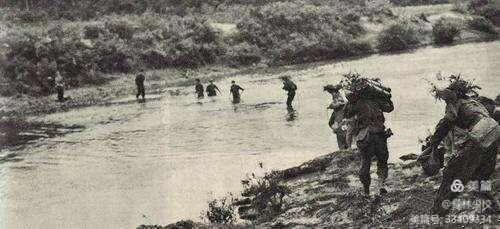

走着走着,天放亮。可以看到小路上稀稀拉拉散落的印有中、越两国文字的传单,那是我方的文攻。行约3公里左右,前面传来了激烈的枪炮声。一会,看到几个抬着担架的民工趟过小河,向我们走来。迎面时,看到担架上受伤战友的两眼无力的半睁着,血染红了手臂、挂包和担架(这位战友是很幸运的,首先被安全、及时、短距离地送回国内救治。在境内遥望前线、等待多时的医护人员,动了起来,饱满热情开始释放,尤其是第一批伤员,得到了精心照顾。随着穿插的深入,距边境越来越远,走过的路,没有兵力把守,被敌重新占据,一二一师没有后方。不得已,烈士或就地掩埋,伤员随行,得不到进一步医疗处置,加重了他们的伤情,也加重了穿插部队的负担。山路崎岖,敌情复杂,伤员的身心倍受着磨炼,穿插部队负重前行)。

再往前走,是一片收获过的稻田地,所谓的开阔地。对面都是高山,小路的右侧是小河,河那边山底下,聚集了一大批民工,应该是配属步兵团的。小路左侧有几座茅草房被炸毁了,余烟缭绕,队伍停了下来,接着,传来口令:“做好战斗准备!”顿时,队伍中发出一阵稀里哗啦地打开保险或上膛的枪械摩擦声。我端起冲锋枪,四下张望,担任警卫的战士,也把机枪架好了,防止敌残余冷枪伤人。外表看来,和战前的演习差不多,可谁心里都清楚,战争、战争真的开始了,我们这代军人,有幸接受战争考验了。

初战,谁都是第一次,局面显得混乱,无序,行进缓慢。突然,又传来了防化口令,此时,谁也不敢马虎,按照操作要领,马上戴好防毒面具,但没有穿雨衣。战前,防化训练时,就发现这防毒面具有两个缺陷,一是哈气排不出去,易造成镜片模糊,虽然配备了防汽膜片,但效果欠佳;二是呼吸急促时,设计虑气节奏跟不上,造成呼吸困难,戴上防毒面具,行军速度是上不来的。

我连夜训,模拟实战。戴上防毒面具,穿上雨衣,跑步前进,防刺鞋沉重的落地声,惊动了老乡。有人推门察看,这一看不得了,黑暗中,但见一群长着猪嘴样、披着斗篷的黑影在奔跑,莫非是天蓬元帅下凡?这一幕,出现在边境小村庄的夜晚,使边民受惊匪浅。顿时,传来了急促的关门声,这晚,老乡怎生入眠,不得而知。

这时候,竟然有部分人,还不会使用防毒面具,战前训练,都干什么了,要命的事,这等大意。接着,又向后传口令,调防化班上来,后面回令说,防化班在前面。我略感不满,这么多穿四个兜的精明参谋人员,怎么这多疏漏,刚出境,就这么没章法。我观察了周边的事物,没有什么雾状、粉状等化学武器特征和其他异样。

河那边,除个别民工,用毛巾捂在嘴上,大部分民工,也没有采取什么防化措施,尚没有什么中毒的表现。紧张了一阵后,防化口令解除,原来是一场虚惊,但心里还是紧张的。我疑惑,那些没有经过防化训练和没有装备防化用具的民工战友,一旦遇上化学战,他们的生命如何保障,难道说,从一开始,他们的生命就被疏忽(战后得知,公社和生产队,为了省工分,民工们都是临战前几天才调集,什么都不清楚,何谈战斗力,自我保护能力都没有,无异于一群乌合之众。当遇到紧急情况时,这群临时组建的队伍,成一盘散沙,生命难保,任务难完成)。

随行的民工很多,除担架队外,大多是负重者。我连也有民工,主要是背负两瓦报话机用的单元电池,那玩意沉重,消耗快。出境作战,携带这么多民工队伍,仿佛是淮海战役,现代战争中很少见,我军的后勤保障落后,无法满足出境作战要求。

队伍停在半山坡上,可以听到山坡的那一面,枪炮声和手榴弹声,震天介响,那里在鏖战。想看个究竟,我悄悄蹬上缓坡,但见前面山山相连,人若蚁蝼,硝烟如丝,枪炮声,从那方传来,尚危及不到此。

师基指,在步兵打开的通道里前进,虽听到枪炮声,却看不到一个敌军,比较安全。不过,四周的山里,躲藏了不少越人,见我们人多,不敢贸然开枪(上世纪七十年代初,美军撤离越南,留下不少M14、M21系列狙击步枪,1979年份,M系列步枪仍然先进。眼下的影视作品,《我的兄弟顺溜》带头使用狙击步枪,八路军、新四军及各方对手都在用。而在这块土地上,把美国大兵打得一筹莫展的越军,却客气的很,将狙击步枪束之高阁)。

枪声陆续响着,估计前方残敌尚未扫清,队伍暂时又停了下来。这时,通信部门利用这个机会,急忙组织通信联络,我和李伟利索地把天线架好。因我持枪,就主动到远处的小树林里警戒。此举很危险,没有人安排,但我觉得,一个战士就应该这样要求自己,也许,我受文学作品影响不浅。

我向四面观察,离我不远的几座木屋,看不出动静。小树林后面,就是陡立的高山,可以看到,石缝和石洞口,露出不少没来得及藏严实的生活用品,估计,山上一定有越国百姓。抗美时候,他们紧靠中国,有安全感,现在,没有安身之所了。

我们向山下走去,扛弹药的民工夹杂在队伍中,速度上不来,秩序无条有紊。经过一个村庄,左侧小河边,一个由水流带动的水车,水车转轮带动着舂米石器,七上八下笨重地在敲砸,像往日那样运作着。若非战争,此番景象,颇有原著民生活气息。

路过刚才枪炮声响的地方,在右侧山下的一片收割后的稻田地里,一位背着手枪的干部,挥动着手,面向几十位战士讲话,应该是战斗小结。他们的旁边,有两位烈士静静地躺在冰凉和潮湿的稻田地上,身上覆盖着干草,露在外面的鞋子上,沾满了泥和水。我想,两位战友,一定是在冲锋中倒下的,我不忍正视他们,是他们用生命,为我们打开了前进的通道。我还是向烈士望了一眼,以表敬仰和怀念(多少年后,当我端起酒杯、当我坐上旅游车、当我和爱人手拉手漫步柳下陌上的时候,干草覆盖下的两位烈士身影,就像雕塑一样浮现在我的眼前。我怀念逝者,感恩远去的战友,是他们,给了我和我们生的机会和这些幸福)。

山上有人在动,看轮廓,应该是我们的人,手里提溜着枪,像是在打扫战场。路过稻田地后,队伍加快了脚步,经过一条膝下深的河流,没人脱鞋,哗哗地趟了过去。接着,又翻山,山路狭窄,队伍拥挤,队形又乱了。这期间,通信一连的通信兵策马来去,可能是传令。山路,马是最好的交通工具,我回头仰望,骑手好威武,马好高大。那马,我认识,长脸上部有撮白色的旋花。桂林奇峰镇我营驻地,通信一连的马厩,就在去师医院路的右侧,每天早操跑步,要路过那里。

再往前走,上路了,是一条略宽土路。此时,我台与属台联络了一次,拍发一份特级报文,然后追赶队伍(出境第一天,电文频繁,是因为突发事太多,上级没有底、下级吃不准,所以,往来报文不少。电台可就苦了,收、发报文不敢耽误,有报就地收发,时间紧张,心情也紧张。白天,视线良好,可清晰看到收发电文,还可以看到前队、追赶前队。夜间就难了,还好,有了白天的经验,学会了随机应变)。我和李伟收天线的速度,可谓神速,平时没白练,应了那句军营口号:平时多流汗、战时少流血。

路边的山上,有敌人不时打冷枪,像是骚扰。我想,这条公路可能是预定穿插路线,炮火准备时,这里没少落炮弹。只见房屋旁、路上、水沟、田野里弹坑累累。炸在路上,就是一个大坑,炸在稻田地里,像是一个行军锅灶。炸在石头上,更是石崩石裂的,一片石粉,能看到散落且印有字母的炮弹片。炸死的猪、牛等牲畜不计其数,有的倒在田里,有的死在圈里,不过,没有看到越人尸体。

队伍靠在左侧山脚下,顺着土路往前走,前面出现了村庄,这条路的安全还没有巩固,有残敌。右边路口有机枪警戒,往里有一座桥,再往里是村庄了,有敌人不时打冷枪,我台在这赶上了队伍(战后,看战例,步兵在清剿这个村庄时,打的很辛苦,这一地域,可能是莫隆)。这时,有枪响,一位师副参谋长,组织队伍卧倒,人们灵活极了,马上趴下。何炳龙台长正好绊了一跤,顺势趴下。我赶忙侧卧在路边的一撮草丛后面,持枪向右前方的山上瞭望,伺机射杀越寇。可是,嘛也看不见,沉重的马达,就像一块大石头,压在我背上。

这时候,忽听身后有人说话,回头一看,是周开源师政委。他杵着一根树棍站在路上,没有卧倒的意思,警卫员也站在他身旁。我很着急,压低嗓音,狠狠地喊:“周叔叔卧倒、卧倒!”这位从塔山阻击战枪林弹雨中走来的老战士,身材魁梧,山东大汉,根本就没把冷枪当回事,他让大家快速通过此地。

作为师基指首长,他知道这样走走停停,是不能按时到达指定位置的,内心的焦虑和压力,不为我们所知,口气里听出,他对听到枪声就卧倒的麾下不屑(周开源师政委,曾任一二二师副政委,他从海南建设兵团支左回来后,家住合流一二二师招待所。父亲从海康支左回来,同住合流一二二师招待所,因为邻居,所以熟悉。周叔叔的长子服役于一二三师,越战中英勇牺牲,有失子之痛。战后,周叔叔的二儿子周杰,接过哥哥的枪,成为我同营战友)。

就这样,走走停停,突然,一民房后,闪出一个越南老者,头上扎着红布巾,像义和团团勇,稍纵即逝。奇怪的是,谁也没有去理会这事,我想,此叟未必是善类,不知道,这个老越人,会给部队带来什么麻烦。

继续前进,看到几个战士,从左侧路旁的民房里搜出了许多手雷、子弹、几支步枪和几挺苏式机枪。那机枪的弹仓是圆盘式卡在机枪上方的,电影《上甘岭》里,机枪手毛四海掩护战友,爆破敌人火力点时,使用的就是这种机枪。不过,它已退出我师装备。一个越南中年妇女,站在这堆枪弹旁直发抖,听翻译说,她说是别人放在她家的,她家里有一个地洞。

战争初期,我们没有经验,对越人没有什么严厉的惩处和提防。离开那堆枪弹后,不知道发生了什么情况,队伍中有人向右前方的草丛开枪,于是,警卫部队的轻火器一起朝那叫了起来。我们全卧倒在水沟里,打了一阵,不见动静,又是一场虚惊。借此机会,队伍整理了一下,继续穿插。

离开小村庄,见到路上有许多弃物,包括皮箱、包裹、粮食和弹药箱等物。看样子,是刚抛弃的,而且,人就在路边的山上。前面不时传来枪声,有情况,队伍又停下来了。我台借此开机工作,我架设天线后,在附近警戒,环视周边,高山耸立,地势险要,藏个千军万马不难。多亏我军行动迅速,敌人防不胜防,否则,寸步难行呀。

又过河,河中有石头,有人淌水而过,有人踩石过河,各显神通。有人急忙往水壶里灌水,有人掬水而饮。上山、下山,来到一条较宽的公路穿插,约下午4点钟光景,后面传来沉重的马达轰鸣声,我方的坦克上来了,有步兵搭乘,听说是尖刀营。这尖刀,现在才出鞘,徒有其名(后来得知,是战斗打响后,修建了急造路,坦克和车辆才得以通行)。见到我方坦克,心里很激动,我和战友们向坦克挥手致意,队伍让开路,在一处民房旁休息,坦克先行。这时,民房里,走出一个老者,也向坦克挥手致笑,随后,拾了几张我方散发的传单,进屋了,谁也没理会他。此公的善恶,不得而知,队伍踩着坦克履带留下的辙痕,继续前行。

山坡上,有一辆坦克抛锚掉队了,乘员在坦克外,好像在修理(后来听说,入夜,这辆坦克被袭,人员损失不小。初战,谁也没有经验,没有提防越人夜袭,穿插中,掉队,就意味着危险)。下坡,来到一个叫通农的县城,远远就看到有的房子上冒着黑烟,想到大漠孤烟直,这里战斗过。到跟前,看到这个越南的县城,还没有我们的一个小镇大。右侧路边,有几个战友用冲锋枪射击电线杆上的瓷瓶,可能是破坏敌方通信线路。

先头部队,在房门上贴了封条,不许随便进入民房,彰显我军纪律严明,彬彬有礼。开路先锋,任务繁重,不仅要完成抢山头、清山洞、冲开血路、毁敌设施等武攻任务,还要完成撒传单、贴封条等文攻任务,让人想起,当年两万五千里途中的红军。

通农可能是汇合点,到这里的队伍很多,坦克却在这里与我们分道扬镳了。路左边,民房前,一辆坦克炮塔后侧,横卧着两个军人的遗体,他们穿着防刺鞋,我知道,那是我师烈士。搭乘坦克的战友,无法安置同伴遗体,只能带着他们继续征战。坦克向纵深驰去,两位逝去的战友,将何处安身,我虽牵挂,却音讯全无。

天色,慢慢暗了下来,队伍没有宿营的迹象,反而加快了前进的脚步。突然,一颗曳光弹,从队伍的后面,经我们头顶向前方射去(应是指示方向用),一道亮光,划破昏暗,我的心紧了一下。战争初期,没有经验,很多军事现象,都会令人一惊。

天黑后,视线不良,敌情随时可能出现,行进速度,慢了下来,不像白天那样,大摇大摆穿插,而是走走停停、东张西望、提心吊胆。有时候,前面突然卧倒,后面不知道发生了什么,无需问明,只管往路旁的沟里跳,头或身体碰到什么硬物,不得吱声,也不知疼痛。动作快极了,呼拉拉一下,路上一人不剩,把水沟填的满满的。黑暗中,缪可良就仰卧在我前面,借着夜幕,看到他不断地降低头部和身体的高度,我也在不停地压低身体,好像可以减少暴露。

没人说话,看到前面的人走了,就赶快跟上。忽然,前面出现铃声,队伍马上卧倒,久卧不起,真是八公山上草木皆兵呀。又一场虚惊,原来是一头系铃的牛在走动,炮火声改变了牛们的生活,牲口在夜里,也不安定了。

路上,停了一台吉普车,应该是越方的,稍不在意,就碰到这个铁家伙,发出“咣当”声,那声响传的很远,神秘的夜,这动静,令人紧张。这一夜,停的时候,比走的时候多,几乎是在挪。

突然,行进左侧,发现灯光,有人居住。一下子,大家屏住呼吸,偌大的队伍竟然没有一点响声。如果谁不意中发出动静,大家都会投去责备的目光,虽夜暗,可以感觉出来,如芒刺背。黑暗,笼罩着戎机、笼罩着不速之客。

走了许久,又累又困,每当停下来的时候,大家都坐下,有的 就睡过去了(后来知道,不少人就是这么掉队失踪的,有踏上归途的,有走上不归之路的。大意者、迟钝者,何时何地都有,给团队和自己,都带来麻烦)。此时,我的机灵劲,发挥到极致。我睁大黑色的眼睛,仿佛开机的雷达,在黑暗中搜索着周边信息。队伍行动的时候,没人通知,起来就走,神秘的很。李伟的身体较弱,有动静,我就拉他一把,这时候,怕插队,乱了就跟错队。

口渴了,一次停留,我确信,队伍不会马上走,就趴在田埂上,直饮田间水。此田的水,让我忆起儿时抓鱼,彼田里水的味道,彼此相距甚远,竟然味相近。出境前,上级考虑到野战需要,部队发放了“清水剂”白色小药片。小药片,味难闻,我一直没使用。野饮,尽管不卫生,但解渴哎,战争环境,没有那么多讲究,实用为上。也许是不停的行军,排汗多,即使喝下不洁的生水,也没腹泻。壶中余水不足半,我知道蓄水的重要性

最后一次停下来,是师基指决定露营,我们右拐,进入一个坡地休息。师基指走走停停,穿插进度十分缓慢,麾下两个步兵团竟然落在了后面,无奈,师基指首长决定留在宗梅,等候掉队的三六一团和三六二团,两个团队没有及时跟进,拖了全师的进度(战后得知,三六一团临出境前接军指命令,跟随一二三师侦察大队出境,16日午夜出境后,该侦察大队突然接到命令,停止前进。这忽来的变故,令没有两手准备的三六一团措手不及、后悔莫及,误入歧途,遗失战机,出师不利呀。三六一团慌忙中一面确定站位,选择穿插路线,一面向上级报告突发情况,请求指示。三六一团一直在国境线附近转悠摸索前进,17日总攻开始后,才走出深山老林,已是上午8时。三六一团马上向目的地809高地开进,沿途消化遇到诸多的不明我情和敌情,加上新路线不熟,山路难行,再加走错路,还有一路上敌方沿途阻击,部队疲惫不堪,行进缓慢,至18日下午4时,才靠近师基指)。

敌情严重,约3点钟光景,师基指传来命令,天亮前各单位要挖好工事,此时,大家又累又困,但还是动了起来,干一干,天放亮了,我们把电台掩体修整成型(战后得知,17日晚,师基指独自穿插,孤军深入,三个步兵团都没在身边,附近敌军活动频繁,十分危险,不得已停下来等待步兵团的到来,作为身在其中的一名新兵,身临险境,竟浑然不知,免除了几多忧虑)。

进入实战,非纸上谈兵,按预定穿插计划,我师已迟滞路途,前方的路,几多凶险,不得而知。休整间隙,我把军用水壶灌满,马达的两条背带,用毛巾拢在胸前,防刺鞋鞋带紧了又紧,整装待发。