烈士,是已逝去生命的仁人志士。生命既逝,又何来意义?这是一个沉重话题,却又不得不谈。在对越反击战45周年即将到来之际,敬重烈士,缅怀烈士曾经的生命,弘扬烈士生命意义,是幸存者和活着的人之责任和社会道义。

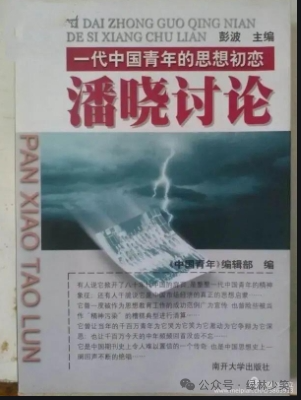

79年,对越反击战班师回国,在西南边陲小山村,读到了《中国青年》杂志发表的署名潘晓《人生的路呵,怎么越走越窄......》一文,甚是兴奋,并参与了由此引发的“人为什么要活着”大讨论。

在上山下乡的大潮中,身不由己地被拥到知青农场,接受了老农种庄稼、种甘蔗的农艺,勉强糊口。老农没有告诉我人为什么活着,苦中有乐的日子,也没有激起我去探索人生的意义。

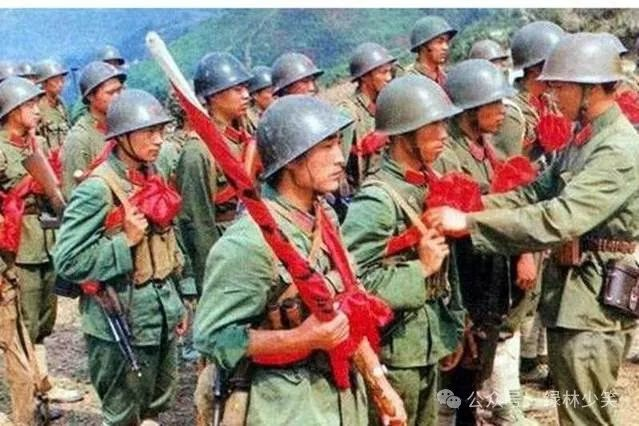

入伍不久,就参加了对越反击战。战场和鲜血,缩短人对生命的认识。在戍边战斗中,身边的战友,一个鲜活的生命,就在眼前,转瞬即逝,怎么呼唤,也睁不开眼了。

子弹在耳旁飞过,脑壳里脑细胞在飞转,事实教育我认识了什么是生命,生命就这么简单,说没就没了。

当潘晓提出"主观为自己,客观为别人"的伦理命题时,多么想说,不是这样的。

那时,我已二十出头,还是一个懵懂的小青年,对世界充满兴趣,什么都想参与,并发表幼稚见解。6元的津贴,为信纸、信封和邮票,花销了许多。

给《中国青年》杂志寄去的希望,回音至今失望。连队那份《中国青年》杂志,让我一直关注“人为什么要活着”的讨论,令人失望,没有标准答案。

多少年后,潘晓露出真容,标准答案依旧没有浮出水面。前面的路还很长,我想,在没有找到标准答案前,先认真地活着。

有一天,忽闻一级作家、内科主治医师、注册心理咨询师毕淑敏老战友说,人生是没有意义的,但每个人都要为自己确立一个意义。寥寥数语,茅塞顿开,醍醐灌顶。作家、医师、心理咨询师及军人的经历,足以凝聚和升华她对人生的认识。

不再追寻什么标准答案了,因为从来就没有标准答案。

在人类历史的长河中,几十年的生命,就像一朵浪花,稍纵即逝,能有什么意义呢?

人生下来,就像一张A4纸,当生命终结时,白纸书写了您一生的经历。您的生命若有意义,就在于你书写了什么,那么,您生命的意义就是什么。

"主观为自己,客观为别人"而活着的目的,不是高级动物的生存法则。

长津湖战役,搬上了银幕,冰雕连最可爱的人,震撼了人心。对越反击战,18岁的生命,或消失在异国他乡,或倒在边陲阵前,共和国的旗帜上,有他们血染的风采。

红军将士,穿草鞋,吃草根,爬雪山、过草地,是为后人造福;志愿军战士,宁愿自己被冻死、被烧死而坚守阵地的信念,是舍己为人,因为,他们的身后,就是父老乡亲;有共和国以来的历次边境反击战,是子弟兵为了百姓的岁月静好。

由此牺牲的先烈和烈士,把生命交给了芸芸众生,没有享受岁月静好。他们为自己确立了人生意义,回答了人为什么要活着,那就是人不能只为自己活着,而要舍己为人、与人为善。

2月和3月,是对越还击战重要的日子。4月,是祭奠烈士的日子。雨将纷纷,人将纷纷。西南边陲烈士陵园,将迎来老兵和爱心人士的凭吊和瞻仰,烈士永远活在他们的心中。

烈士的生命,重于泰山,烈士的人生意义,高尚伟大。被缅怀和敬仰的生命,是最有意义的生命。

作者:绿林少笑