岳恒俊广宁

2月19日,对越还击战第三天。天快亮了,枪声停了下来。越南人,就像夜间活动的虫子,见不得亮光,一有光明,虫子便遁失的无影无踪。

一早,林子上方笼罩着一层薄薄的雾气,空气里弥漫着淡淡的潮气,一个普通的早晨、一个境外的早晨、一个富有早晨气息的早晨,让人很难联想到昨晚的紧张与血腥,紧绷的神经得以暂时的舒缓。

师基指队伍在山坡上小树林里宿营,各台在野地、树丛中架设电台。这时候,不在行军状态,便于电台操作,有无电报,都联络一下,保持畅通。

我把天线杆依靠在树干上,不使用固定线绳,敌境战斗态势下,简便易行,即不影响电台信号发射,也方便收线,何乐不为。虽然,教科书上没有这样的示范,但在战斗实践中摸索出来的简便操作方法,是最实用的。

我站在小路边观察警戒,台长把我叫过去,将他的五四配枪交于我背着,我有点惊讶,在连队,只有干部才背手枪,是干部的标志、是荣耀的事,我是一个新兵,即不愿意装,也不好意思推托,只好随意背着。

树林里都是师基指人员,人气低沉,不闻人语和鸟鸣。我轻松地四下张望,有一个高大且全副武装,并配有黑鞘军用匕首的战友,路过我身边,看他的装束,就知道他是侦察兵。他问我前面有没有队伍走过,我反问他是那个部队的,他说是一二三师侦察大队的,因打盹掉队了(战后得知,高平战役的部署是进行大纵深穿插包围,打歼灭战。我四十一军以一二二师从正面攻朔江,一二一师和一二三师三六七团从右翼进行双层迂回,切断高平越军西退银山的道路。从整体部署上看,两师穿插不应该有交点,但因迷路、遇袭而分散混乱,与友邻部队不期而遇,两师可能都没有按照原定路线行进)。

穿插中,能见到友邻部队,十分难得,感觉不是孤军作战。看他样子,不像老兵,机灵劲也不够,我说前面没有自己人,危险,留下吧,他没同意,独自盲目前行。我佩服他的胆量和归队精神,不过,还是替他捏把汗,前方的路,也许是不归路,越人对付落单的中国军人,不含糊。我忽然想起战国时刺秦的荆轲“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。

其时,我已经“捡”了两个战友,77年兵老郑,78年兵老阎,他俩都是福州军区因越战支援我师的。17号夜,他俩与原部队走散,彷徨中,被我“收拢”。本来就是外军区来的,又在他乡异国,严重的人生地不熟呀。我感到他俩需要帮助,向何炳龙台长建议收留他们,允,我台扩军了(这时候,我想起了另外几位新战友,不知道他们转战何方。战后,才知道他们叫安茂云、郑其申、方文军,他们都是外军区支援我师越战的战友。其中,安茂云来自济南军区,郑其申、方文军来自武汉军区20军59师。从龙临向边境出发那天晚间,天色已黑,我连在驻地广场整队集合。这时候,他们才匆匆赶来报道,是刚组建的九台,配属师预指。我想,不会是他们姗姗来迟,而是这项决策晚了。这时候到前线,你们剃光头了吗?你们验明血型了吗?经过防化训练了吗?急救常识知道么?肠子出来,知道先用碗扣住,等待救援么?不能呼吸,知道可用钢笔管插入喉咙么?这些要命的必修课,你们缺席了。一旦遇险,怎生处理,我成了忧天的杞人。几位大个子就站在我台旁边,虽然,都穿绿军装,但感到气息陌生。负伤后,为方便创面处理,我们已经剃了光头,他们仍然长发;我们满身装备,他们轻装的很;我们穿防刺鞋,他们穿普通胶鞋。尤其是安茂云台长,操着浓重的山东口音,不知道是哪国语。可想而知,虽然是战友,要想一下子融入我们这支身经百练的队伍,不是一日之功。果然,出麻烦了,遭敌伏击时,长发的安茂云,被兄弟连队误以为越南特工,浓重的山东口音,越急越乱,哪像国语,他受到非礼。幸好,有一面之交的山东籍师直政科尹科长路过,才解了围。被误解的还有三连副连长,挨了自己人的枪托。被己方误解,那情景、那心情,可以想象,也许很难想象。安茂云、郑其申、方文军等都是军中好汉,在原部队皆是技术尖子,身手不凡。战后,他们留了下来,融入我英雄的二连团队。安茂云由九台长直接擢升为我英雄的二连连长,成为我的第二任连长。安茂云的口音,着实耽误事。他让身着4号军装尚显肥大的广西籍通讯员廖品松去买香烟,南北对话,身材小巧的通讯员没敢挪步,小眼瞪大眼。安连长用两手比划了一个四方形,通讯员飞身而去,一溜烟而回,捧上一块香皂,结果,大眼瞪小眼。郑其申、方文军也先后穿上四个兜,走上领导岗位,圆了他们军人的梦,他们从我的新战友成为我的老战友)。

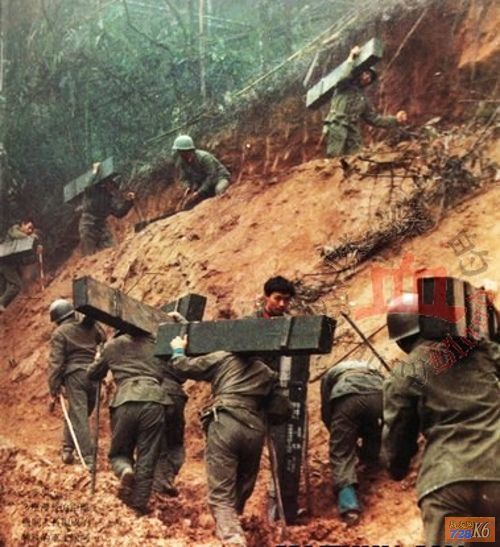

午后,各电台收拾停当,我将手枪还与台长,背起马达,队伍向着原定路线、昨晚发生战斗的方向出发。行不远,便看到地上散落不少枪支弹药、迫击炮架、重机枪等,一定是昨晚步兵战友遇袭时留下的,他们没有机会处理。师基指随行工兵接令后,收集这些散乱武器,在远处山脚下爆破销毁了。随行师基指的工兵,由师工兵营的一位副连长率队,瘦高精明,听口音是潮州籍人。也许是师基指安排不周,在四周敌情隐患没有消除的情况下,没有步兵掩护,且缺乏自卫武器的工兵,远离大部队单独执行工兵任务时,是危机四伏的。

可以看出来,这位副连长的军事技术娴熟,他没有抗命,只能在他的小团队中,述说着心中的想法,他对身边士兵的生命,肩负负责任,我很愿意与这样的指挥员为伍。不管哪一级指挥员,组织指挥水平的高低,决定着士兵死伤多少(那些靠老乡关系、靠拉关系得到提拔的各级指挥员,没有把心思用在军事素质、素养提高上,缺乏真才实学。在真刀真枪战场上,遇到险情,要么先想到自己的安危,退缩,要么手足无措,瞎指挥,造成不应有的损失。近几年,那些下马的将校,脑满肠肥、盆满钵满,经营私利才能十分优秀,若上战场,指挥才能如何,真不敢恭维了)。

出境才3天,师基指遇到很多新情况,险情频发,是临战演习、纸上谈兵、指点沙盘意料之外的,指令多为临时和被动发出的。此时,我英勇的一二一师,正在适应境外作战环境,最佳战斗力尚未生成。

路边有不少步兵伤员,好像是临时救护点,可以看到散落地面灰绿色的急救包外包装,有的伤员躺在临时担架上,有的伤员靠在树干上,身上绷带的血迹暗红,绷带边缘已不是那么洁白。轻伤者两眼无神,重伤者闭目不语,弹头、弹片仍在体内作祟,断骨、碎骨尚未连接,伤口还没清洗缝合,他们的面色黯淡,腹中空空,没有进一步救治的安排。征衣上或是血水、或是汗水、或是泥水,全无威武之师往日的威严和活力。

我四下寻找,未发现烈士遗体,我知道,残酷的战争,肯定有牺牲。通常,一场战斗下来,3几个伤员,就会有一位烈士。有心的指挥员,没有把烈士遗体摆放在路边。

可想而知,昨天夜里,这边的战斗异常惨烈。尽管如此,伤者们恪守着轻伤不下火线、重伤不叫苦的战前誓言,不见凄惨、唯有壮烈。血染红了绿军装、染红了白色绷带,很难联想,这就是血染的风采,此时此刻、此情此景,现实而不浪漫。

虽然,他们不能奋勇杀敌了,但他们仍然是勇士,是我英勇一二一师的勇士,是我敬仰的勇士,是国人不能忘怀的勇士,是自抗美援朝战争以来,又一批最可爱的人。(45年来,每当我缅怀79越战的日子时,眼圈常湿。想到活生生的战友,生命转瞬即逝,能不伤心么;想到英勇杀敌的战友,不惧生死,能不感动么;想到肢体伤残的战友,生活不能自理,能不触及泪腺么;想到身陷敌国的战友,不被理解,能不伤感么;伫立在战友墓碑前,再也看不到你的身影,能不痛楚么。每当我看到影视作品中的战友重逢、战友永别场面,不管他们是中国军人,还是英勇的苏联红军,亦或是二战中为正义而战的美国大兵,忍不住感动,有喜极而泣,也有悲泣。人类,不管是哪个部落或国度,总有一部分是战士,他们要为大部分人生存和安危而战,流血牺牲、前仆后继。大部分人,不要忘记这些战士,要关怀幸存者和思念逝者。曾经的战士,勇敢的男儿,肝胆情义俱有,常常被战士的英勇感动。不能忘记经历,不能忘记战士,即罢是耄耋之年,遇到感动,仍然老泪纵横,一生感动)。

队伍经过昨夜会合的地点,是一个小村庄。进村后,看到我方一个大骡子倒在血泊中,浑身湿漉漉的,躺在地上的骡子,身子显得特别颀长。骡子没有进攻性,是负重前行者,死而无辜,骡马死的再壮烈,也没有军功章、没有亲属的怀念,只是被人类使用一场,困难的时候,甚至被食用。怎么想,也感觉对不住这俯首听命的生灵。

再向前,场景惨不忍睹,十几个着民服的人,横七竖八地倒在地上,不知是我方民工还是越人。人失去生命后,身体得到了彻底放松,姿态是那样自然、安详、不拘谨,与生时不一样,难得一见(战后得知,倒地者为我方跟随穿插部队的民工,同样是战场中生命,他们死的凄惨而不壮烈)。

出村,路边右侧紧贴山根小水沟里,还有两具遗体,难辨身份。他们可能是中弹后挣扎,浑身裹满泥浆,待静止后,泥浆凝固,人体表面就像泥塑的。经过跟前,仔细观察,依稀能看到我军的五星帽徽和领章,是我师烈士(战后得知,昨晚在此战斗的是我师三六二团步兵战友)。我相信,这一幕,成长蛇阵路过此地的战友们,轻易不会忘记。

大家沉闷地前行,心里都难过,一路上,我脑海里一直浮现着烈士的泥塑遗容。这两位烈士,我可能不认识,在他们的领章后面,标有姓名,他俩是我的战友,是同类。昨夜,在陌生的环境里,在狡猾的越人阻击中,我的战友们,英勇战斗,直至生命终止,倒在异国他乡一个无名的水沟里,遗体得不到好的安置。

这时,我真不应该想到“死无葬身之地”之语(至今,我还在怀念这两位逝去的无名战友。每每想到此,什么生活的烦恼、工作的艰辛、利益的得失,与躺在异域无名水沟里的无名烈士相比,算甚,有什么拿不起放不下的。后来得知,那晚,那个小村庄埋伏了那么多越南特工,使出看家的本事,如果我们没有掉队,按部就班通过,小水沟里不知道要增加多少泥塑像。45年过去了,这两位逝去的无名战友,不能忘怀,泥塑的面容,时时在脑海中浮现。那条水沟干涸了吗?春暖花开时节,黄色的小野花在风中摇曳吧,天涯何处无芳草。每每想到此,不禁悲从心起,岁月流淌,壮怀不已,无名烈士,永垂不朽)。

离开泥塑烈士约几十米,迎面是一座拔地而起的高山,林木不生,陡直难见顶,图称天丰岭,恰似李白《蜀道难》中所描述的“噫吁嚱,危乎高哉”的情景。上山没有原路,小路是先头部队踩踏出来的。我们只顾低头向上爬,小路旁散落了不少军用品,空手榴弹带、腰带、重机枪架等,那是步兵通过时遗弃的。当时夜暗、敌情不明、地形不明,在他人家门口,越人熟练使用看家本领,外来者免不了被动挨打,可想步兵战友的困境。

天丰岭下,一二一师就是一条强龙,也难压住这条土生土长的当地武装地头蛇。一个同行的步兵战友,手里拿个备用的机枪管,像拐棍一样用,我看到喇叭形枪口塞满了泥土,太随意了。我知道,这不符合作战要求,可是,又能说什么呢。

走到半山腰,实在难行,由于负重攀爬,身上热了起来。回头望望,远处那树林中的小村庄,负伤的战友们,还在那里,这如登天的天丰岭,伤员们如何攀爬,担架如何担待。他们当中,有人急需救治,但穿插途中、异国他乡,去手术台的路慢慢,且没有时间表,肠欲断。

此时,本家先烈岳飞“抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈”的心情,让我领略些许。这份分外的忧虑,无法与身边的战友交流,沉重的心情,一直得不到释放。我抬头向上望了望,看到顶处了,我鼓起劲,继续攀登,可是,到跟前一看,嘿,原来是一个坎,离顶部还远那。过了坎,不走山脊,横着山腰走,这样走,很危险,连下脚的地方都没有,每人都负重前行,所以,彼此难相顾。

我又埋头走,心想,休息一下就好了,不留神,脚偏,险些滑了下去,后身惊出一片凉水。往下看去,嘿,光秃秃的,没有遮拦,万丈深渊,一落到底。岂敢再三心两意,不知道走了多久,翻了多少个坎,终于登顶。攀山的过程中,不少人把干粮和一些暂时用不上的物品抛弃了。我问台长,关键时候马达可以抛弃吗,他说不行。我记住台长的话,坚持随身装备不弃不离。

到山顶时,一位先我而至的军医,是毛3号(毛副军长)的随行医生,坐在石头上。他给了我几颗咸豆豉,我不甚理解,他随和地说,出汗多,要补盐,我感动,军中不乏善者啊。我脑海里翻腾出,红军长征路上,老战士对新兵的关怀,虽然是几颗豆豉,多乎哉,不多矣。在战场这个特殊环境里,几颗豆豉胜似仙丹,是战友情呐,鼓舞我去战斗。

在山顶待了20多分钟,可能是等待后面的人员聚齐,这时,大家心情轻松了一些。我向来路望去,嘿,极险要,这地势,莫说夜间,就是白日,越人在山顶有一挺机枪,就像诗仙嗟乎的那样,一夫当关,万夫莫开哎。

下山的速度就快了,山这边风景独好,有树木,山脚下的小村庄,看不见人影。转弯处,有几个战士架着机枪,枪口向着右面的山,山上有岩洞,这里地形复杂,暗处定有残敌,还好,无战事。越战中,我师恢复使用60迫击炮,那玩意造型小,像玩具,单兵即可携带。炮弹像手雷大小,有无畏者,直接把炮弹挂在腰带上,兵油子出战斗力。60迫击炮在打岩洞和峭壁之敌时,真是得心应手,心想事成,想打哪就打哪,打得鬼子魂飞胆丧。

前面有敌情,队伍停了下来。有一处溪水,从山上淌下,不考虑敌人放毒否,众人先把里面的肚子灌满,再把外面的水壶灌满。一台老兵郭留群,很有创意,不知哪弄来一节塑料管,一头固定在水壶里,一头固定在嘴边,随时可以吸饮,颇适合穿插奔袭。就像平时在连队开玩笑那样,他表演了一下,很是管用,类似新产品推销。

战友们坐在湿乎乎的草地上,开始进食,我们拿出压缩干粮,台长与我们共进晚餐,我突然想到,哈哈,先吃台长的干粮,是台长率先减负哎。进食,永远是生存的主题,不可省略,亦不可忽略。环境好,细嚼慢咽,环境孬,狼吞虎咽,正吞着,前面传来枪声,全卧倒。干粮正运行在胸口处,横着身,那堆炒面一时不好往下个环节走。

原来是搜山部队与敌人接火,穿插路上,有敌情,也不好往下个环节走了,枪声稀拉后,师基指决定就地宿营,我们回头向右侧的一个山坳走去。过小桥,见一新冢,边有一只胶鞋,不知谁人静卧其中。后听战友说,一越南特工,企图夺枪,被击毙,就地掩埋。这时候,见到遗体或尸体,坦然了些。

我猜想,烈士连队的战友们,已经向前穿插,时不我待。也许,他们来不及掩埋战友的遗体,穿插任务重于山(也许,在他国复杂的地形穿插中,由于夜暗,倒下的战友,没有被发现。当火线上报实力时,生不见人死不见尸,不能确定生死,只能上报失踪。我师万余人马,分路在陌生的敌境穿插、在看家护院的敌军拦击、阻击下,一路穿插、一路失踪,数百人不见踪影,难以寻找。战后,极个别大智大勇战友归队,大多数失踪战友杳无音信。数月后,中越双方交换战俘,没有归还者,确定为烈士,方与烈士家人颁发烈士证书,烈士陵园设衣冠冢)。

若后续部队穿插路过此地,急奔目的地,不知此地情况,也没有条件处理烈士遗体,也许,我们身后就没有路经此地的后续部队了。穿插军情是那样紧迫,无法处置烈士遗体,牺牲的战友,就这样抛尸野外,好像是天经地义。英勇的军人,倒在战场,若遗骸没有尊严,便没有了军人的尊严,那么这支军队就没有尊严,这个民族就没有尊严。

不懂得尊重军人,不懂得尊重牺牲军人遗骸的民族,何谈本民族尊严(韩国归还志愿军烈士遗骸,说明他对遗骸所属国家的敬重。美军至今在搜寻散落在各作战国的美军遗骸,说明他尊重本国军人。共和国军人虽是义务兵,但起码的尊严应该有。每个军人,对作战对象并没有先天的仇恨,只是在执行国家意志,但他们的身后事,却被敌国任意处置,尊严尽失)。

过小桥,约60来米,是山坳,坳口处,有一座民房。入坳后(809高地西侧无名高地?茶树山?),指挥部开设,我台在右侧山坡上一棵大树下安顿了下来。挖掩体,架好天线后,我返回小溪取水,在溪边,与三六一团七连的刘卫星同学相遇。我一二一雄师,万余将士,戎马倥偬中,与发小战场相遇,难得些许欣慰。他还那样,话不多,给了我一份厚礼,一块马肉,暗红色(后来得知,三六一团麾下被打散的人员不少,该团三营王付营长收拢了本团散兵游勇170余人,被师基指做卫戍部队使用)。

上学时,刘卫星同学就经常给我弄吃的,只要花钱的事,都是他掏腰包(2012年夏,同学聚会,我去李小龙的故乡看望他。临别,他给我一个信封,这是嘛,曰特产,我好奇一看,不对呀,佛山没有造币厂呀。于是,我按程序推脱,失败,笑纳,盘缠宽裕了不少。我叹息,哪有这样的同学、这样的战友,多多益善哎)。

他的干粮袋早就空空如也,我囊中余粮也略带羞涩,我给了他一块压缩干粮,他没有拒绝(后来知道,他所在的三六一团是主攻团,走了不少冤枉路。急行军中,可以减负的就是干粮了,有的傻战友,连防毒面具都挥之即去。三六一团,师基指指挥他们,军指越级也指挥他们,没有人考虑他们体能底线。三六一团军事主官,忠于职守,以军人服从为天职,疲于奔命,成为瞎指挥的牺牲品。他们受越军袭击多次,伤亡不少,粮弹供应不上,部队饿着肚子翻山越岭,拼命穿插,情形非常壮烈。此时,军人常说的一不怕苦,二不怕死的两句话,已经不是口号,而是他们的真实写照和实践。仅仅几天的时间,就把他们从和平时期的军人,练就成英勇杀敌的钢铁战士)。

回到宿营地,天色暗了下来,我们把雨衣遮在掩体上,遮露挡雨,还可以遮挡电台发出的微光。我和李伟是新手,白天,老兵上机执行任务,夜间,我们新手值班守听,有任务就叫老手。我值上半夜,信号调大了怕暴露,信号调小了怕听不清,耳机捂的溜严。在敌情复杂的外境战场上,两耳不闻洞外事,不是明智之举。担心外面的动静听不到,就把头颅探出雨衣,耳听信号,眼观夜色,一心二用。几天来,一直在紧张中度过。

这时,暂无战事,夜深人静,我望着夜空,混沌,既没有眨眼的星星,也没有可以寄相思的明月,脑室里正放映着出国3天的电影(点点滴滴、轰轰烈烈都印在脑海里,就像刻了硬盘,至今难忘)。两点交班,夜深露重,有一点潮意,不知是老树根还是木薯根散发着磷光和霉气,睡眠的环境远不如野营拉练。尽管如此,我还是很快入睡,梦里几回冷醒,有点大树下,几番梦不成的意境。

越国和广西气候相差不多,春季,白天气温还可以,入夜就冷了。出国前,我们把棉衣和秋衣留在了龙临驻地,轻装上阵。2月天,除了的确良绿军装,一套衬衣裤,军用四方短裤的质量还可以,全身段,仅中部御寒能力略强。人在高度紧张和强度运动中,是无法顾及饥寒的。

总想得到夜色掩护,可战场的夜,总是很短。

更新于 02-18